La dissonance cognitive est un phénomène psychologique dans lequel une personne éprouve un malaise en raison de la contradiction entre ses croyances, ses valeurs ou ses attitudes et ses comportements. Ce sentiment d’inconfort pousse souvent l’individu à modifier l’un ou l’autre pour réduire ce déséquilibre interne.

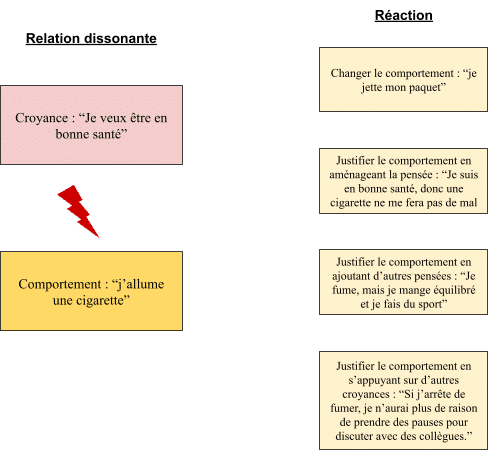

Prenons l’exemple d’un client qui souhaite être en bonne santé, mais refuse de modifier ses habitudes de vie comme arrêter la cigarette. Il peut croire fermement qu’il mérite d’être en meilleure santé (“je mange sainement”), tout en maintenant des comportements qui ne vont pas dans ce sens (“je ne suis pas sportif” ou “je fume pour déstresser”). Lorsque deux pensées ou actions sont incompatibles, on parle de relation dissonante. Cette tension intérieure peut se traduire par un inconfort mental, mais aussi par des symptômes physiques comme des douleurs musculaires ou des tensions chroniques.

Comprendre et reconnaître cette dynamique est essentiel, autant pour la personne concernée que pour les thérapeutes manuels qui l’accompagnent.

| Sommaire Comment est-ce que cela influe nos comportements ? La recherche | L’Échec d’une prophétie Comment contrer la dissonance cognitive ? |

Comment est-ce que cela influe nos comportements ?

Plus la pensée est éloignée des valeurs qui nous définissent, plus le sentiment d’inconfort augmente. L’individu cherche alors à résoudre cette contradiction. Il existe alors plusieurs moyens d’y répondre :

La théorie de la dissonance cognitive repose sur notre volonté d’avoir une certaine cohérence entre nos propos et nos actions. Pour justifier un comportement, les personnes évitent souvent de se confronter à des informations qui pourraient renforcer leur pensée. Par exemple, elles peuvent ignorer des études sur les dangers du tabac ou choisir de ne retenir que des exemples isolés, comme “un ami a fumé 50 ans sans jamais avoir de cancer”. Elles peuvent également se dire que “les gens ont ce qu’ils méritent”, pensant que “les cancers n’arrivent qu’aux autres”.

Lorsque ces systèmes de justification sont bien ancrés, l’énergie dépensée pour les remettre en question devient supérieure à celle utilisée pour ignorer les nouvelles informations. Au lieu de changer leurs croyances, les individus trouvent plus facile de rejeter les nouvelles informations, de chercher du soutien moral parmi d’autres croyants ou de se persuader que la contradiction n’est pas réelle.

La recherche | L’Échec d’une prophétie

Un exemple emblématique est l’étude de Festinger et ses collaborateurs en 1956, qui a examiné un groupe convaincu de l’imminence de la fin du monde. Marion Keech affirme avoir reçu un message provenant de la planète Carion : les extra-terrestres arriveront sur Terre pour sauver un groupe de croyants d’une inondation massive qui doit survenir le 21 décembre 1954. Ces croyants avaient un haut degré de conviction : ils ont quitté leur emploi, conjoint, et distribué leurs biens et argents pour préparer leur départ. Mais alors vient la date fatidique et rien ne se passe. Leur foi est directement remise en question par la réalité. Abandonner leurs croyances devient alors un effort trop grand. Keech reçoit tout d’un coup un nouveau message précisant que le Dieu de la Terre accorde une seconde chance à l’humanité car “le petit groupe, assis toute la nuit, avait répandu tant de lumière”.

Festinger a identifié cinq conditions qui expliquent pourquoi certaines personnes persistent dans leurs croyances face à des éléments tangibles qui les remettent en question :

- La croyance est profonde et liée au comportement.

- La personne s’est engagée dans sa croyance en prenant des mesures significatives.

- La croyance est précise et liée à des éléments réels.

- Les preuves doivent être reconnues comme indéniables.

- La personne bénéficie d’un soutien social, appartenant à un groupe partageant les mêmes croyances.

Les justifications trouvées pour renforcer la croyance aident à réduire l’angoisse que représente le défi de remettre en question un système de pensée établi.

Comment contrer la dissonance cognitive ?

Pour contrer la dissonance cognitive, il est essentiel d’adopter une approche proactive, notamment dans le cadre d’une relation thérapeutique. Une première étape consiste à prendre conscience de la dissonance et à identifier ses sources. Prenons l’exemple d’un client qui souhaite réduire son stress au travail mais refuse de modifier ses habitudes professionnelles ou sa situation. Ce type de conflit intérieur peut non seulement bloquer son épanouissement, mais également s’exprimer dans des tensions corporelles, que vous pourriez percevoir lors d’un massage.

En tant que praticien en thérapie manuelle, votre rôle n’est pas de juger, mais de créer un espace qui invite à la prise de conscience. Identifier ces incohérences avec douceur peut aider votre client à reconnaître l’origine de sa tension. Vous pourriez, par exemple, utiliser des moments d’échange pour poser des questions ouvertes : “Comment se manifeste votre stress dans votre corps ? Quels petits ajustements pourraient vous apporter plus d’équilibre ?”

En soulignant une zone particulièrement tendue liée à son stress, vous pouvez l’amener à explorer l’impact de ses choix actuels sur son corps et son esprit. Le client pourrait ensuite progressivement aligner ses choix avec ses objectifs. En complément, votre accompagnement peut l’aider à mieux accueillir ces informations contradictoires et à les transformer en moteurs de changement.

A retenir :

- L’humain cherche avant tout à être en accord avec les éléments réels venant appuyer ses croyances, et ses comportements

- La dissonance cognitive représente une contradiction entre des croyances et/ou des actions

- Lorsque les croyances fortes sont réfutées par la réalité, l’individu cherche des justifications afin de pouvoir les justifier et réduire l’inconfort généré

Source :

Festinger, L., & Schachter, S. (2013). When prophecy fails. Simon and Schuster.